中大規模木造の耐久性と減価償却|鉄骨造との比較で解る優位性

中大規模建築の分野で今、「木造化」が大きな潮流となりつつあります。

脱炭素社会への貢献という環境側面だけでなく、事業計画における経済合理性の観点からも、木造建築は新たな可能性を秘めています。

しかし、長年慣れ親しんだ鉄骨造(S造)と比較した際、コスト、耐久性、そして減価償却といった実務的な課題について、明確な判断基準をお持ちでない建築実務者の方も多いのではないでしょうか。

「木造は本当にコストメリットがあるのか?」

「耐久性や資産価値は鉄骨造に劣るのではないか?」

「減価償却期間が短いことは、事業計画にどう影響するのか?」

これらの疑問は、プロジェクトの成功を左右する重要な論点です。

本記事では、木構造メーカーである私たちウッドリンクが、建築実務者の皆様に向けて、中大規模木造と鉄骨造を「耐久性」と「減価償却」という二つの軸から徹底的に比較・解説します。

税務上の法定耐用年数と、メンテナンスによって延びる物理的な寿命との関係性を解き明かし、ライフサイクルコスト全体で見た場合の木造の優位性を明らかにします。

この記事が、皆様の次なるプロジェクトにおける最適な構造選択の一助となれば幸いです。

このコラムでわかること

- 「耐久性」の再定義:法定耐用年数と物理的寿命の乖離

- 税務上の「法定耐用年数」:木造22年、鉄骨造34年の意味

- 実際の「物理的耐久性」:メンテナンスが建物の真の寿命を決定する

- なぜ日本の建築寿命は短いのか?実務者が知るべき背景

- 「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」の概要

- 耐久性に関するガイドライン策定の背景と目的

- 耐久性に関するガイドラインの評価指標と具体的な内容

- 建築実務者がガイドラインを活用するメリット

- 「減価償却」を最大化する木造建築の税務戦略

- 減価償却の仕組みと節税効果:木造の短期償却が有利な理由

- 投資回収とキャッシュフロー改善:事業計画における木造のメリット

- 資産価値の考え方:簿価と市場価値の戦略的マネジメント

- 中大規模木造を成功に導くウッドリンクのソリューション

- ワンストップで支援する非住宅木造システム「WOODCORE」

- コストと工期を最適化する技術力とプレカットシステム

- 実務者の課題を解決する「WOODCORE」とサポート体制

- まとめ

- 中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

「耐久性」の再定義:法定耐用年数と物理的寿命の乖離

「木造は耐久性が低い」というイメージは、建築実務における根深い誤解の一つです。

この根源には、「法定耐用年数」と、建物が実際に使用に耐えうる「物理的耐久性(寿命)」という、全く異なる二つの概念の混同があります。

この二つの時間軸を明確に区別し、それぞれの意味を正しく理解することは、構造選定だけでなく、建物の資産価値評価や維持管理計画を立てる上での大前提となります。

税務上の「法定耐用年数」:木造22年、鉄骨造34年の意味

法定耐用年数とは、税法に基づき、減価償却費を計算するために定められた会計処理上の期間です 。

これは建物の物理的な強度や、実際の寿命を示すものでは全くありません。

国税庁が定める住宅用の法定耐用年数は、木造が22年、重量鉄骨造が34年などと明確に区別されています。(※建築用途により、法定耐用年数は異なります。本記事では住宅用の年数を例に解説します。)

この数字は、あくまで税務上の価値がゼロになるまでの期間を示しているに過ぎず、「22年しか持たない」という解釈は誤りです。

木造建築が構造的に長期間わたり性能を保つことが証明されても、税法上の耐用年数が固定されていては、建築主や投資家にとって魅力的な選択肢とは言えません。

これを打開する鍵が、「第三者による耐久性評価」となります。

国の新たなガイドラインでは、適切な設計・施工・維持管理を前提に、構造躯体の耐用年数を評価する枠組みが示されており、今後の制度化によって、実際の使用可能年数に応じた減価償却が認められる可能性があります。

こうした制度整備は、木造の非住宅市場にとって大きな追い風となるでしょう。

実際の「物理的耐久性」:メンテナンスが建物の真の寿命を決定する

一方、物理的耐久性(寿命)とは、建物が構造的に安全性を保ち、使用に耐えうる実際の期間を指します。

これは法定耐用年数を大幅に上回り、その長短を決定づける最大の要因は、継続的なメンテナンスの質です。

法定耐用年数が経過しても建物の価値が物理的になくなるわけではなく、適切なメンテナンスによってその価値を維持・向上させていくという発想が重要です。

なぜ日本の建築寿命は短いのか?実務者が知るべき背景

日本の住宅の平均寿命が約30年と欧米に比べて短いのは、建物の物理的な脆弱性が原因ではありません。

主な要因は、日本人特有の「新築志向」の強さや、省エネ基準の強化といった社会・経済的な側面にあります。

古い仕様の建物が現代のニーズに合わなくなり、物理的には使用可能でも経済的価値が低いと判断され、取り壊される「スクラップ&ビルド」が繰り返されてきました。

法定耐用年数という税制が、この考え方を間接的に後押ししてきた側面も否定できません。

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」の概要

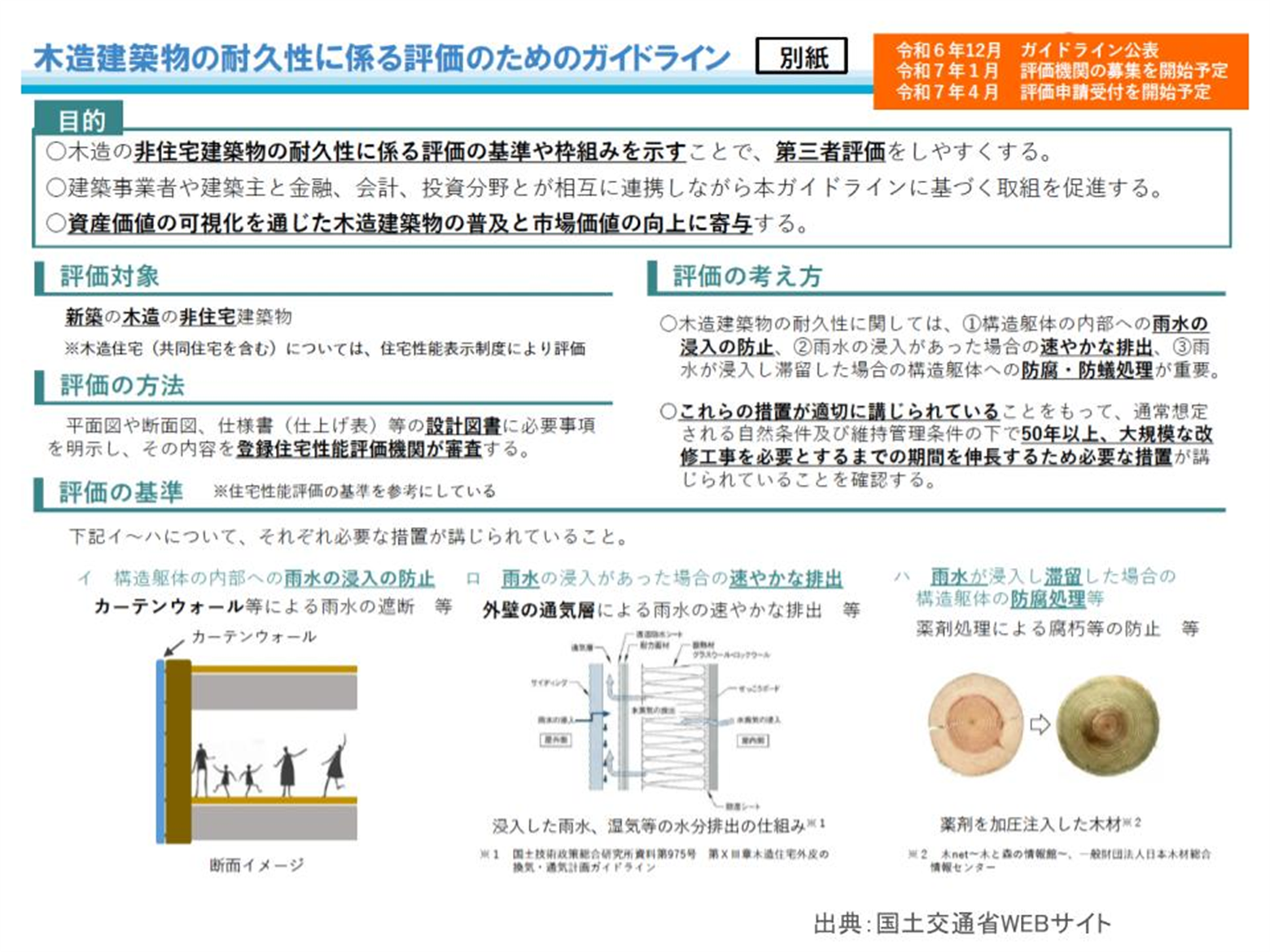

国土交通省は「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」を発表し、中大規模木造の普及に向けて大きな一歩を踏み出しました。

このガイドラインは、従来の一律な法定耐用年数では評価できなかった木造建築の実質的な耐久性を、科学的かつ実務的な視点から明確化したものです。

これにより、建築実務者は耐久性を定量的に評価しやすくなり、第三者評価制度への活用も期待されます。

耐久性に関するガイドライン策定の背景と目的

非住宅建築における木造化の推進が国の政策として本格化する中、木造建築物の耐久性は長らく課題とされてきました。

特に中大規模の非住宅建築では、法定耐用年数が木造であるだけで一律に短くされ、実際の構造性能や使用実態とは乖離があるとの指摘がありました。

これは、投資回収や減価償却の観点で木造が不利とされる大きな要因の一つであり、普及のボトルネックとなっていました。

こうした背景から、国土交通省では「木造建築の実質的な耐久性を、設計・施工・維持管理の三位一体で評価する仕組みが必要」との認識のもと、専門家や建築実務者、評価機関の意見を集約し、「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」が策定されました。

このガイドラインの最大の目的は、

①木造建築物の耐久性を明確に評価できる基準を示すこと

②それにより建築主・投資家・金融機関の信頼を高めること

③将来的な第三者評価制度や税制見直しへの足がかりとすること

にあります。

ガイドラインでは、耐久性を設計段階から意識し、適切な維持管理を行えば、木造でも長期使用が可能であることを裏付ける考え方が示されました。

これまで「木造=短命」という固定観念に縛られていた社会・建築業界に対して、科学的な評価に基づく耐久設計の道筋が示されたことは、大きな前進といえるでしょう。

今後は、このガイドラインを基にした第三者評価の普及と、それに伴う法制度の整備が進むことが期待されています。

耐久性に関するガイドラインの評価指標と具体的な内容

評価は大きく「構造躯体の劣化対策」「維持管理計画」「点検・修繕体制」の3つの観点で構成されており、実務者はこれらの項目に応じて設計・施工内容を整理し、評価用の技術資料を整備することが求められます。

具体的には、以下のような評価指標が示されています。

1.劣化対策のレベル設定

地面からの湿気・白蟻・雨水侵入への対策、適切な通気構造の確保、防腐・防蟻処理の選定などが求められます。特に基礎の防湿性、外装材の耐候性、屋根や軒の出寸法といった、構造的・仕上げ的な配慮が評価されます。

2.維持管理のしやすさ

構造体が点検・補修可能な構成であるか、劣化状況を目視やセンサーで確認できるよう設計されているかなどが判断基準となります。構造部材が一体化されており、接合部や応力状況が明確な構造は、この点で有利です。

3.維持管理計画の整備

定期点検の頻度、記録の取り扱い、修繕履歴の蓄積体制などをあらかじめ計画しておくことが求められます。これは評価制度として第三者の審査対象にもなり得る部分です。

これらの指標は、従来の一律的な耐用年数の枠組みを超えて、構造の実態に即した評価を可能にするものであり、実務者の設計自由度と責任範囲を整理するためのガイドにもなっています。

また、今後の評価制度化に備えて、これらの評価指標に沿ったドキュメントを整備しておくことが、資産価値や金融機関へのアピール材料にもなります。

建築実務者がガイドラインを活用するメリット

「木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン」は、建築実務者にとって単なる設計マニュアルにとどまりません。

このガイドラインを積極的に活用することにより、以下のような複数のメリットを得ることができます。

1.建築主や投資家への説明力が格段に向上

従来は「木造だと何年使えるのか?」「なぜ鉄骨やRCではなく木造なのか?」という質問に対し、明確な裏付けが困難でしたが、ガイドラインに基づく設計・維持管理を提示することで、信頼性の高い回答が可能になります。

2.第三者評価を受ける際のベース資料として活用できる

評価機関は、設計者・施工者がどのように耐久性を考慮し、それをドキュメント化しているかを重視するため、ガイドラインに沿った設計方針や点検計画は、そのまま審査資料として機能します。

3.木造建築のロングライフ提案が可能になる

長期の維持管理までを見越した設計を行うことで、建物の資産価値を高め、リユース・コンバージョンにも対応しやすい構造とすることが可能になります。これは設計者としての提案力を高めるだけでなく、施主にとっても長期的なメリットとなります。

このように、ガイドラインは「木造の信頼性」を担保する共通言語としての役割を果たし、設計者・施工者・建築主の三者にとって、実務的かつ戦略的なツールとなり得ます。

「減価償却」を最大化する木造建築の税務戦略

減価償却は、単なる会計処理ではなく、事業のキャッシュフローを最適化し、投資効率を高めるための強力な税務戦略ツールです。

特に、法定耐用年数が異なる木造と鉄骨造では、減価償却の進め方が大きく異なり、これが事業計画全体に与える影響も甚大です。

ここでは、建築実務者が事業主に提案すべき、減価償却を戦略的に活用した木造建築の優位性について解説します。

減価償却の仕組みと節税効果:木造の短期償却が有利な理由

減価償却とは、建物の取得費用を法定耐用年数にわたって分割し、毎年経費として計上する会計手続きです。

法定耐用年数が短いほど、年間の経費計上額は大きくなります。

法定耐用年数が22年と短い木造は、鉄骨造(34年など)に比べ、年間の減価償却費を大きく計上できます。

減価償却費は現金の支出を伴わない経費であるため、償却額が大きい木造は課税所得を大きく圧縮し、法人税等の支払いを抑える高い節税効果を発揮します。

投資回収とキャッシュフロー改善:事業計画における木造のメリット

木造の短期償却がもたらす高い節税効果は、事業のキャッシュフローに直接的な好影響を与えます。

税金の支払いが少なくなることは、手元に残る現金が多くなることを意味し、特に事業開始初期の資金繰りを大幅に改善します。

これにより、融資の返済がスムーズに進むだけでなく、次の投資に向けた自己資金を早期に確保することも可能になります。

木造を選択することは、事業全体の投資回収期間を短縮し、経営の安定化と成長を加速させる有効な戦略なのです。

資産価値の考え方:簿価と市場価値の戦略的マネジメント

減価償却が進むと税務上の「簿価」は減少しますが、「簿価」と実際に市場で取引される「市場価値」は必ずしも一致しません。

簿価が長期間維持される鉄骨造が売却等に有利な場面もありますが、建物の市場価値を最終的に決定するのは立地や収益性、そして維持管理状態です。

簿価の減少を恐れるのではなく、それを節税メリットとして享受しつつ、計画的なメンテナンスによって市場価値を維持・向上させていくという、戦略的な資産マネジメントの視点が重要です。

中大規模木造を成功に導くウッドリンクのソリューション

ここまで、中大規模建築における木造の優位性を解説してきましたが、そのポテンシャルを最大限に引き出すには、高度な技術力と豊富な知見を持つパートナーが不可欠です。

ウッドリンクは、単なる木構造メーカーに留まらず、建築実務者の皆様が抱える課題を解決し、プロジェクトを成功に導くための総合的なソリューションを提供しています。

設計の初期段階から竣工まで、一貫したサポート体制で皆様の木造化プロジェクトを強力にバックアップします。

ワンストップで支援する非住宅木造システム「WOODCORE」

「設計ノウハウがない」「コストの見通しが立てにくい」といった課題を解決するのが、非住宅木造システム「WOODCORE」です。

これは、一般流通材を活用することでコストダウンを可能にするモジュール型の建築システムです。

設計がモジュール化されているため、非住宅木造に不慣れな方でもスムーズに設計に取り組め、計画初期から精度の高いコスト算出が可能です。

計画の初期段階から構造の専門家として参画し、最適なプランをご提案します。

コストと工期を最適化する技術力とプレカットシステム

プロジェクトの成功には、コストと工期の遵守が絶対条件です。

「WOODCORE」は、強みであるプレカット技術により、現場作業を大幅に効率化しており、鉄骨造と比較して工期短縮が可能です。

また、金物を使用しない在来工法に比べ1.5倍以上の強度を持つ独自の工法は、耐震性を高めると同時にさらなる工期短縮を実現します。

これらの技術力により、高品質な建物を、予算内で、かつ計画通りに完成させることをお約束します。

実務者の課題を解決する「WOODCORE」とサポート体制

ウッドリンクは、技術提供だけでなく、建築実務者様が必要とする情報を提供し、業界全体で木造化を推進することを目指しています。

そのためのプラットフォームが、非住宅木造建築の情報サイト「WOODCORE」です。

ここでは、木造化のメリットや最新技術、法規、事例などを幅広く発信しています。

個別のプロジェクトでは、計画初期から課題解決型の提案を行い、皆様のパートナーとして伴走します。

中大規模木造に関するあらゆるご相談は、ぜひ私たちウッドリンクにお寄せください。

まとめ

本記事では、中大規模建築における木造と鉄骨造の選択をテーマに、「耐久性」と「減価償却」という二つの重要な視点から、両者の比較分析を行いました。

第一に、「耐久性」に関する認識の転換です。

「木造は寿命が短い」という通説は、税務上の計算ツールである「法定耐用年数」と、建物の物理的な寿命を混同したことから生じる誤解です。

木造の法定耐用年数は22年と短いですが、これは物理的な耐久性を示すものではありません。

実際の建物の寿命は、構造種別よりも竣工後のメンテナンスに大きく左右され、適切な維持管理を行えば、木造建築も鉄骨造と同様に、世代を超えて使用し続けることが可能です。

第二に、コストパフォーマンスの再評価です。

初期投資において木造は鉄骨造よりコストを抑えられる傾向にありますが、その優位性はライフサイクルコスト全体で見ることでさらに明確になります。

法定耐用年数が短い木造は、固定資産税評価額の低減が早く、長期的に税負担を軽減します。

修繕費は計画的な実施が前提ですが、税金の差は事業計画に大きなインパクトを与えます。

そして第三に、最も戦略的なメリットとなるのが「減価償却」です。

法定耐用年数が短い木造は、年間の減価償却費を大きく計上できるため、課税所得を圧縮し、高い節税効果をもたらします。

これは事業初期のキャッシュフローを大幅に改善し、投資回収期間の短縮と経営の安定化に直結します。

建築物を単なる「ハコ」としてではなく、「事業資産」として捉えた場合、木造の短期償却は極めて強力な財務戦略となり得るのです。

環境性能の高さに加え、本記事で解説した経済合理性や税務上のメリットを鑑みれば、中大規模建築において木造を選択することは、もはや特別なことではなく、スタンダードな選択肢の一つです。

ウッドリンクは、この木造化の潮流を技術と知識でリードする木構造メーカーです。

コストと工期を最適化する非住宅木造システム「WOODCORE」を通じて、設計から施工まで一貫したサポートを提供しています。

皆様が手掛ける次のプロジェクトで、もし構造選定に迷われた際、あるいは木造化の具体的な手法について知りたい際には、ぜひご相談ください。

中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

ウッドリンクは中大規模木造の頼れるパートナー

ウッドリンクを一言で言えば、「木造建築の構造体メーカー」です。

ウッドリンクでは阪神大震災を機に構造体の独自開発をスタートし、耐震性と断熱性に優れた高品質軸組パネル「プレウォール工法」を開発しました。

現場加工ではなく、プレカットと呼ばれる工場加工を行うことで、品質の安定した高精度な構造体を提供することができます。

降雪地帯で湿度の高い、北陸の気候に適した「プレウォール工法」。

その高い信頼性が支持され、ウッドリンクは構造体メーカーとして北陸No.1シェアの実績があり、倉庫や店舗、高齢者施設などの非住宅の用途にも多くの実績があります。