多雪地域の木造住宅は耐力壁が増えるって本当?

多雪地域における住宅設計では、構造計算を行うかどうかで、必要な耐力壁の量が大きく変わることがあります。

その理由は、構造計算では積雪荷重(雪の重み)を考慮して地震力を算定するのに対し、仕様規定に基づく「壁量計算」では積雪を考慮しないからです。

このコラムでわかること

壁量計算は「雪が積もったときの地震」を想定していない

壁量計算の前提:仕様規定で設計する場合

建築基準法では、延床面積300㎡以下の木造建築物に関しては、構造計算を行わずに**仕様規定(壁量計算)**で設計が可能です。

しかしこの壁量計算では、

●多雪地域も一般地域も同じ基準で耐力壁を設定

●積雪時に地震が発生することは想定していない

つまり、積雪の重さを考慮しない状態での最低限の耐震性能を確保するのが目的です。

構造計算は「積雪+地震」を同時に想定する

0.35Sの積雪荷重を加味して地震力を算出

構造計算では、最大積雪荷重の35%(=0.35S)を地震荷重に加算して検討します。

これは、雪が積もっている状態で地震が起きるという現実的なリスクを考慮するためです。

積雪荷重の計算例(積雪150cmの場合)

●積雪荷重(S)= 150cm × 30N/cm² = 4500N/m²(= 4.5kN/m²)

●0.35S = 0.35 × 4.5kN/m² = 1.575kN/m²

この荷重が建物に加わるため、耐力壁の量も増やす必要があります。

一般地域と多雪地域の地震力比較:耐力壁はどう変わる?

地震力と壁量は正比例の関係

木造住宅では、建物重量が軽いため、積雪による加重の影響が大きい傾向があります。

また、地震力が増えると、それを受け止めるための**耐力壁(壁倍率×長さ)**も比例して増やす必要があります。

例:地震力が2倍 → 必要な壁量もおおよそ2倍に

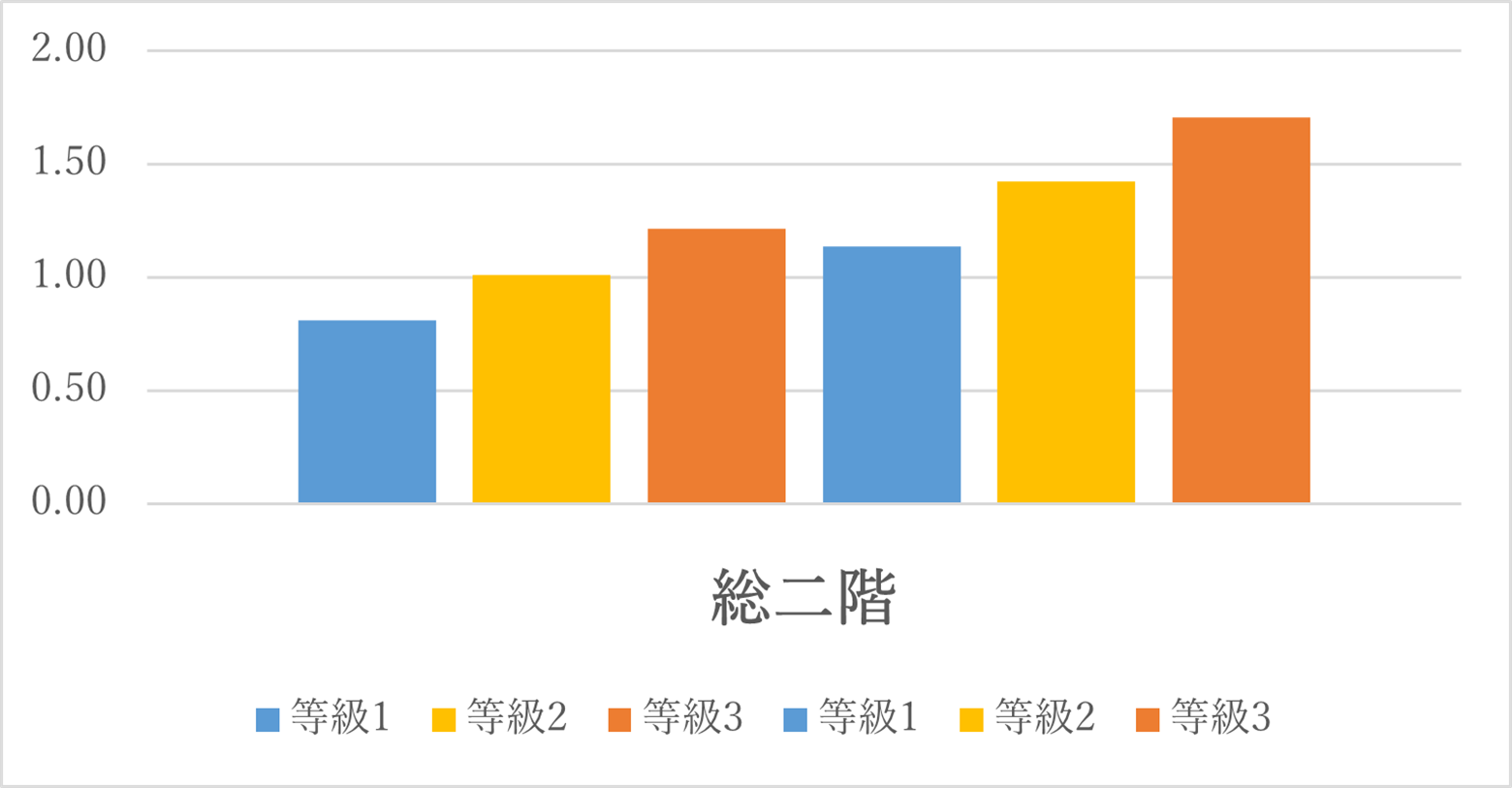

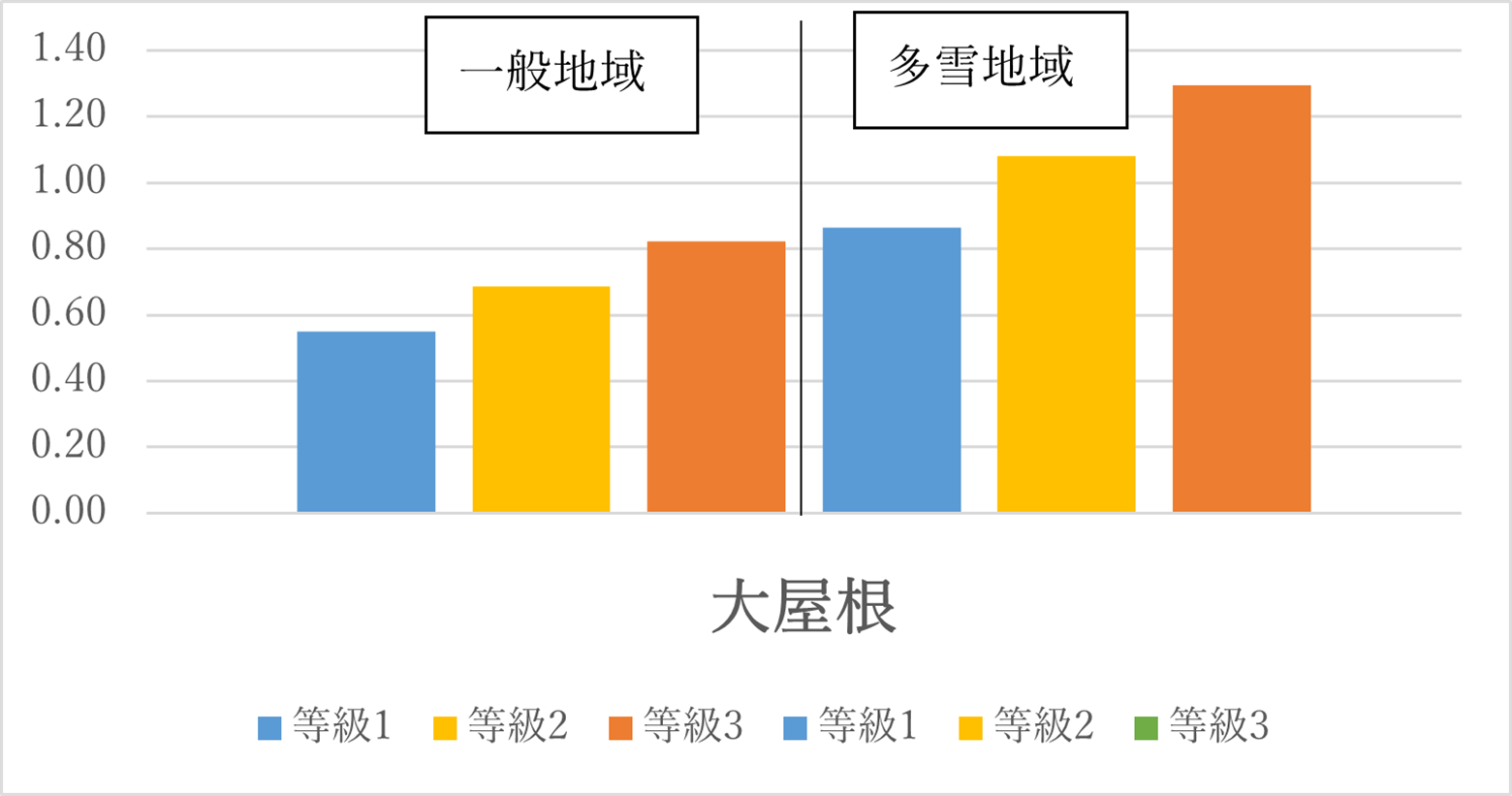

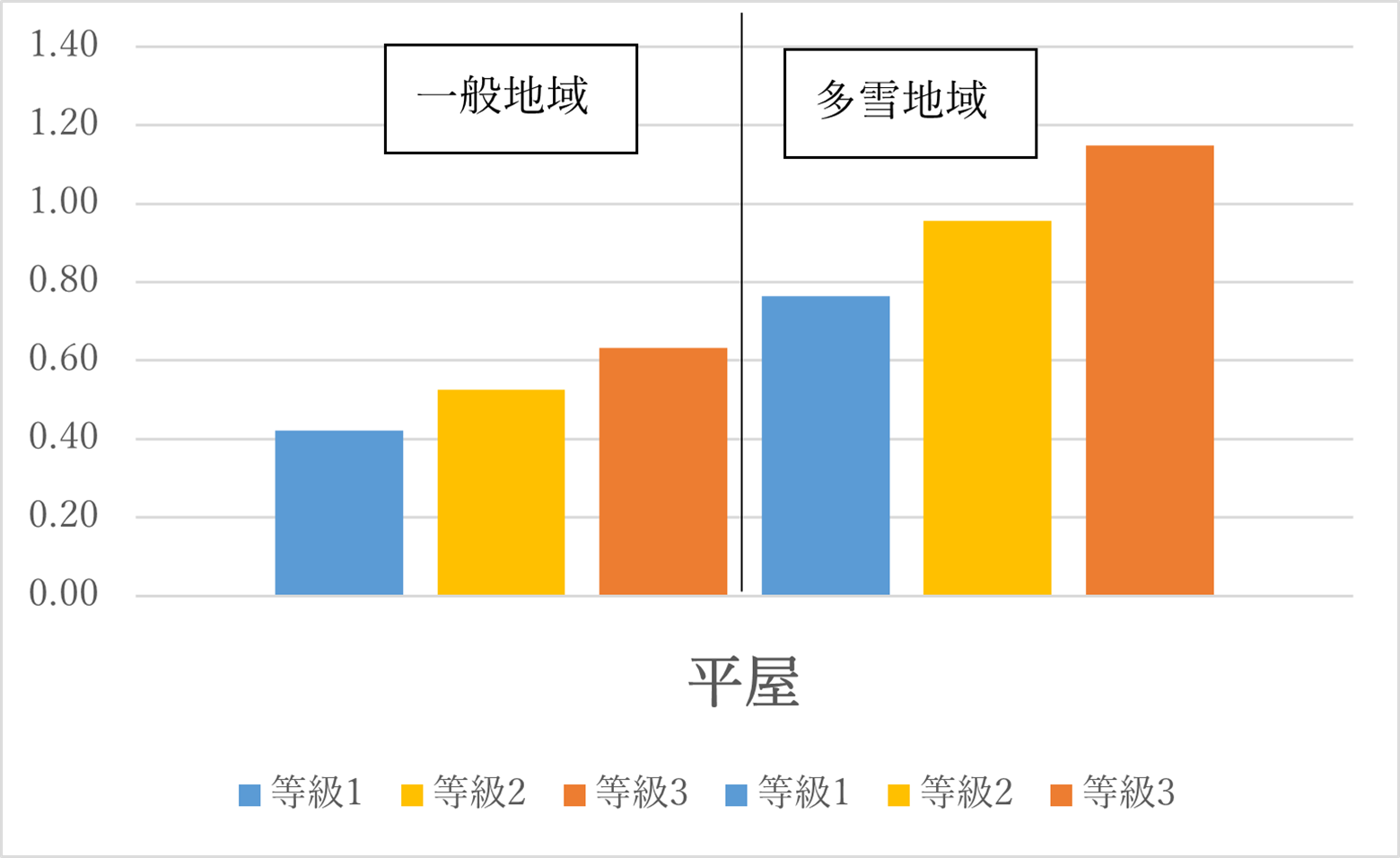

一般地域と多雪地域(積雪量1.5m)の地震力比較

実物件の地震力を1階の床面積で割り返し、㎡あたりの地震力を比較してみると、以下のような結果になります。

平屋の耐震等級1を比較すると、一般地域では0.42KN/㎡、多雪地域では、0.77KN/㎡であり、地震力がほぼ2倍になっているのがお分かりいただけると思います。

平屋・大屋根住宅では、特に雪の影響が大きい

耐震等級3の一般地域より、等級1の多雪地域が強い?

たとえば、平屋の大屋根住宅では、屋根面の積雪荷重が構造全体に大きく影響します。

通常、屋根の固定荷重は1.5〜2.0kN/m²程度ですが、積雪1.5mの場合、追加荷重(0.35S)だけで1.575kN/m²になります。

この結果、地震力の合計はおよそ2倍にも達する可能性があるのです。

意外な事実:多雪地域の「等級1」は、一般地域の「等級3」並?

つまり、雪がない状態で地震が発生した場合、多雪地域で構造計算された耐震等級1の建物は、一般地域の等級3以上の性能を持つとも言えます。

まとめ|多雪地域での住宅設計では「構造計算」がカギ

●壁量計算では、積雪を考慮しない

●構造計算では、積雪荷重も含めた地震対策を実施

●多雪地域では、構造計算を行うことで、実質的な耐震性が大きく向上

●平屋・大屋根などの形状では、特に積雪の影響が大きいため要注意

ウッドリンクは、構造設計とプレカットの両方に精通したプロとして、お客様のコスト最適化をサポートいたします。

非住宅木造のコストでお悩みの方は、ぜひ一度ウッドリンクにご相談ください。

■【無料】鉄骨造から木造への変更やご要望のスパンが実現できるか判定できます!

■各種お問い合わせにお答えします!