中大規模木造の店舗建築ガイド|法規・実務を徹底解説

近年、店舗といった中大規模建築の分野で、「木造」という選択肢が急速に注目を集めています。

中大規模木造のプロジェクトを推進する上では、「鉄骨造と比べてコストや性能はどうなのか?」「複雑な建築基準法、特に防耐火規定をどうクリアすればいいのか?」といった実務的な課題が山積しています。

この記事では、そうした課題を抱える設計事務所や建設会社の皆様に向けて、中大規模木造で店舗を計画する際の法規、実務に関するポイントを解説します。

さらに、木構造メーカーであるウッドリンクが、長年の経験と技術開発で培ってきた具体的なソリューションをお伝えすることで、プロジェクトを成功に導くための実践的な情報を提供します。

本記事が、皆様の新たな木造建築の可能性を拓く一助となれば幸いです。

<特記事項>

法律や条例等は常に改正されていきますし、その解釈や運用については該当の行政窓口や指定検査確認機関等により異なりますので、本記事の内容は「記事掲載時の一般的な考え方」であることのご理解、ご了承をお願いします。

建築実務者の皆様においては、常に最新の法規等の情報をチェックしつつ、該当の行政窓口や指定検査確認機関等によく内容を確認をしてから設計や施工を進めていただくようお願い申し上げます。

このコラムでわかること

- なぜ今、店舗で「中大規模木造」が選ばれるのか?

- 鉄骨造より有利?減価償却で見る木造建築の財務戦略

- 脱炭素社会への貢献と企業価値向上(ESG経営)

- コストパフォーマンスを最大化する木造建築の考え方

- 【実務者必見】中大規模木造の店舗を左右する建築基準法の要点

- 特殊建築物としての店舗:規模・用途で変わる規制レベル

- 耐火建築物か準耐火建築物か?コストに直結する耐火要件の分岐点

- 中大規模木造の店舗の規模別にみる防耐火のポイント

- 中大規模木造の店舗の内装制限の規定

- 用途地域で変わる!店舗の立地における法的制約

- 【ウッドリンクが解決】中大規模木造の課題を克服するソリューション

- 低コスト・短納期を実現する非住宅木造システム「WOODCORE」とは

- 大空間と耐震性を両立する先進技術(トラス・ラーメン構造)

- 北陸の厳しい環境で培われた高性能「プレウォール工法」

- まとめ

- 中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

なぜ今、店舗で「中大規模木造」が選ばれるのか?

中大規模建築において木造が選ばれる理由は、単なるデザイン性や環境配慮だけではありません。

事業の根幹に関わる財務戦略、企業価値、そしてコストパフォーマンスという、極めて合理的なメリットが存在します。

これまで鉄骨造が主流であった店舗の市場において、ゲームチェンジとなり得る木造のポテンシャルは、建築主の事業計画そのものに大きな影響を与え始めています。

特に、初期投資から運営、そして長期的な資産価値に至るまで、ライフサイクル全体で建物を評価する視点が重要性を増す現代において、木材という選択は、建築プロジェクトの成功を左右する戦略的な一手となり得るのです。

建築実務者がクライアントに提案する上で不可欠となる、中大規模木造が持つ3つの核心的な優位性について深掘りしていきます。

鉄骨造より有利?減価償却で見る木造建築の財務戦略

事業用資産としての店舗を建築する際、構造選定が事業収支に与える影響は計り知れません。

その中でも特に注目すべきが、税法上の「法定耐用年数」の違いです。

店舗用途の場合、木造建築の耐用年数は22年と定められており、これは鉄骨造(骨格材の肉厚により異なるが代表的な例では34年)と比較して大幅に短い設定です 。

この差は、年間の減価償却費として計上できる金額が木造の方が大きくなることを意味し、結果として課税所得を圧縮、法人税の負担を軽減する効果をもたらします。

この税務上のメリットは、投資回収期間を短縮し、事業のキャッシュフローを改善する上で非常に有効です。

重要なのは、法定耐用年数は物理的な建物の寿命とは異なるという点です。

適切な設計とメンテナンスを行えば、木造建築は22年をはるかに超えてその価値を維持できます。

脱炭素社会への貢献と企業価値向上(ESG経営)

2050年カーボンニュートラル実現という国家目標は、建築業界にも大きな変革を求めています。

木材は、成長過程でCO2を吸収し、伐採後も炭素を固定し続ける「炭素の貯蔵庫」です 。

中大規模の非住宅建築で木材利用を推進することは、森林資源の循環利用を促し、脱炭素社会の実現に直接的に貢献する行為として、国策レベルで推奨されています。

店舗を木造で建設することは、単なる建築行為に留まらず、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)経営への取り組みを具体的に示す強力なメッセージとなります。

環境意識の高い消費者やテナントへのアピール、企業ブランドイメージの向上、さらにはESG投資を呼び込むきっかけにもなり得ます。

建築物そのものが、企業の持続可能性への姿勢を物語る広告塔となるのです。

コストパフォーマンスを最大化する木造建築の考え方

非住宅建築の木造化において、「コスト」は最も重要な検討事項の一つです。

ここで目指すべきは、単なる初期費用の安さではなく、ライフサイクル全体で見た「コストパフォーマンス」の最大化です。

木造建築は、鉄骨造に比べて部材が軽量なため、基礎工事の規模を縮小できる可能性があります。

工場でのプレカット加工により現場作業を効率化し、工期を短縮することも可能です 。

ウッドリンクが提供する非住宅木造システム「WOODCORE」では、一般流通材の活用とプレカット加工により、鉄骨造と比較してコストダウンを実現したケースもあります 。

減価償却のメリットと合わせ、建設から運営、解体に至るまでのトータルコストで評価すれば、木造建築が持つ優れた経済合理性が明確になります。

<関連ページ>

【実務者必見】中大規模木造の店舗を左右する建築基準法の要点

木造で店舗を計画する上で、避けては通れないのが建築基準法を中心とした複雑な法規制です。

特に不特定多数の人が利用する商業施設は、一般の建築物よりも厳しい安全基準が課せられます。

これらの法規制を正確に理解し、プロジェクトの初期段階から設計に織り込むことが、手戻りを防ぎ、コストと工期を最適化する鍵となります。

法規は障壁であると同時に、そのルールを読み解けば、コストを抑えつつ安全で魅力的な木造建築を実現するための道筋を示してくれるものでもあります。

特殊建築物としての店舗:規模・用途で変わる規制レベル

まず基本として、店舗は建築基準法第27条に定められる「特殊建築物」に該当します。

この分類により、一般的な事務所や住宅に比べて、防火や避難に関する厳しい規定が適用されることになります。

そして、具体的にどのような規制が課されるかは、建物の「規模(階数、高さ、床面積)」、「用途」、そして建設地が「防火地域」か「準防火地域」かといった立地条件によって、細かく階層的に定められています。

例えば、床面積が大きくなれば、より高い耐火性能が求められます。

したがって、プロジェクトの企画段階で決定する建物の規模や高さが、その後の構造仕様、材料選定、そして最終的な建設コストの全体像を決定づける、極めて重要な分岐点となることを常に意識する必要があります。

耐火建築物か準耐火建築物か?コストに直結する耐火要件の分岐点

中大規模木造において、コストに最も大きな影響を与えるのが防耐火規定です。

要求される性能は、建物の規模や用途に応じて段階的に厳しくなります。

建物の規模や用途により、建物全体に求められる仕様とコストは劇的に変化します。

このように、法規には明確な「崖」のような境界線が存在するため、事業計画と建築計画をすり合わせ、どの仕様を選択することが最も合理的かを慎重に検討することが、コスト管理の要諦となります 。

<関連ページ>

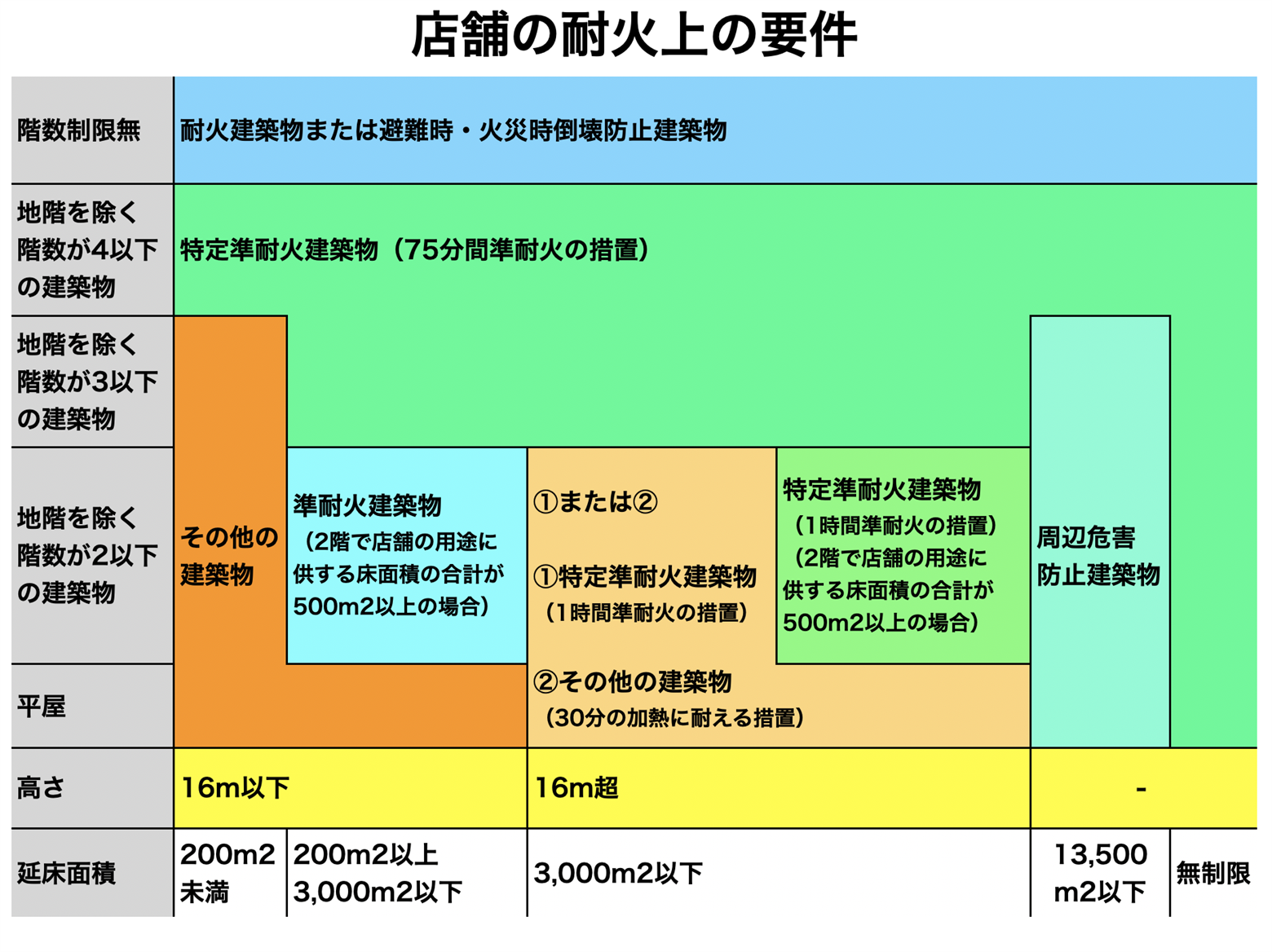

中大規模木造の店舗の規模別にみる防耐火のポイント

中大規模木造の店舗における防耐火設計は、プロジェクトのコストと仕様を決定づける重要項目です。

法規制は、建物の規模(階数、高さ)と立地(防火地域・準防火地域など)に応じて、求められる性能を段階的に定めています。

プロジェクトの初期段階で、計画規模がどの要件に該当するのかを正確に把握することが極めて重要です。

3階建てで延べ面積200m2未満の場合を除き、3階以上の部分を店舗とする場合は耐火建築物または避難時・火災時倒壊防止建築物とする必要があります。

高さ16mを超える場合で2階建て以下の場合は、耐火建築物または避難時・火災時倒壊防止建築物に代えて特定準耐火建築物とすることが可能です。

高さ16m以下で2階の店舗用途部分の床面積の合計が500m2以上の場合は耐火建築物または避難時・火災時倒壊 防止建築物、準耐火建築物とする必要があります。

3階以上を店舗の用途に使用せず、かつ2階部分の店舗の用途に使用する床面積を500m2未満、高さ16m以下にすれば、「その他の建築物」で建設できます。

下記の表で、階数別、高さ別、規模別に耐火上の要件をまとめます。

<備考>

・防火地域・準防火地域に建てる場合は、別の規定があります。

・防火地域・準防火地域で延焼防止建築物(外殻強化型) とする店舗の場合、外壁・軒裏を90分間準耐火構造+30分間防火設備・ 柱など内部の主要構造部は1時間準耐火構造となります。

・複合用途の建築物とする場合は、上表だけとは限りません。

・本記事は2025年10月段階の法規の情報となりますのでご注意ください。

・建築基準法やその他の基準の改正により、内容が変更することがあります。

非住宅の場合、規模や建築基準法、各種基準により、耐火建築物や準耐火建築物の仕様が求められることが多くなります。

このため、防火・耐火のコストをできるだけ上げないように、建築計画を慎重に検討する必要があります。

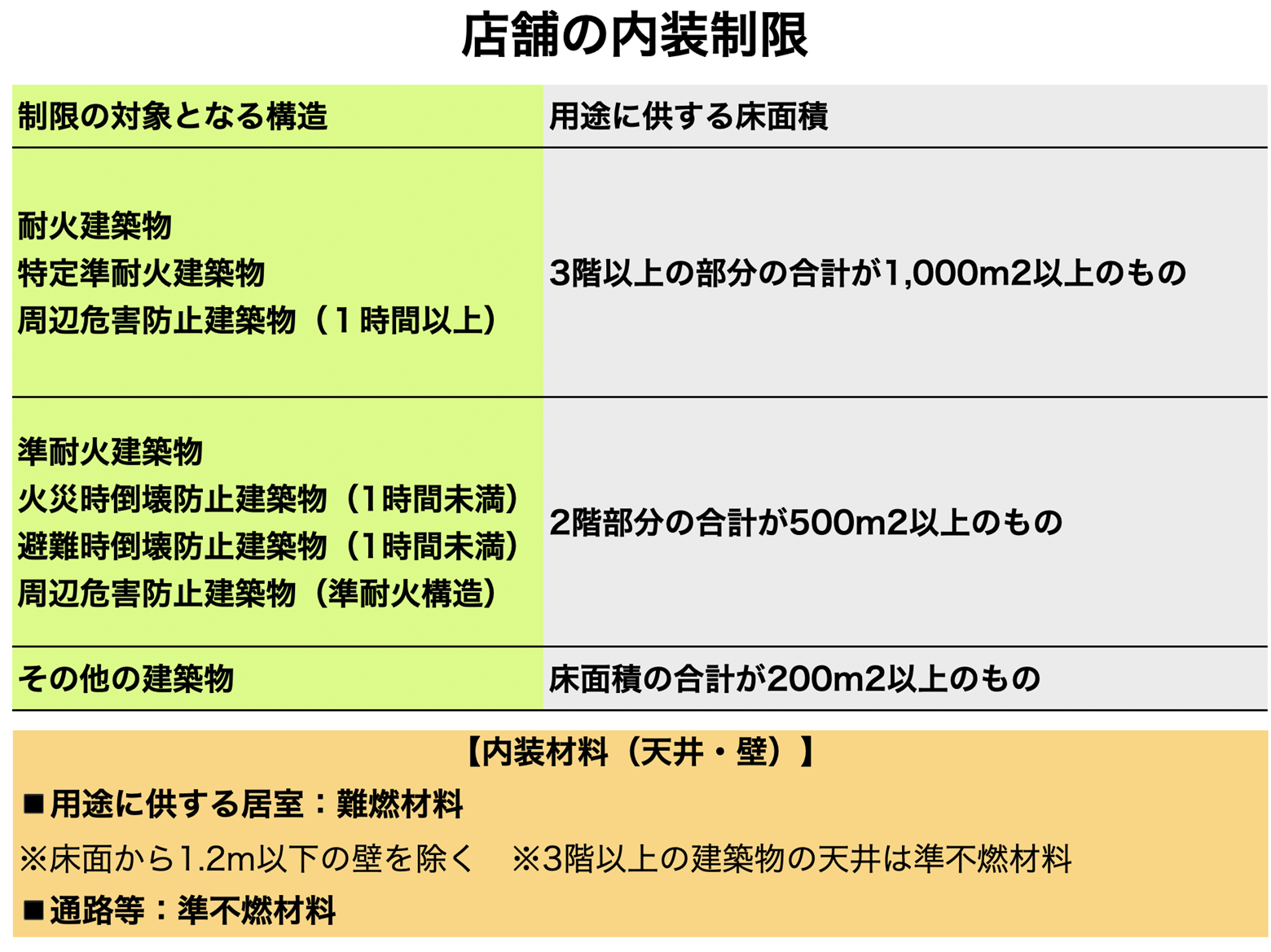

中大規模木造の店舗の内装制限の規定

木造の店舗において、火災時の延焼を防ぐための区画や仕上げにも注意が必要であり、コストとプランニングの自由度に大きく影響するため、必ず覚えておくべきポイントです。

店舗の用途に供する居室および通路等の内装制限については、防・耐火上の構造や規模、室の用途により、内装に準不燃材料、難燃材料等の使用が必要になるなどの制限がかかります。

内装制限適用の規模に達しないものであれば、内装を木材の現しとすることができます。

また、規模にかかわらず、天井面を準不燃材料で仕上げれば、その他の内装は全部木材仕上げとすることも可能です。

火気使用室、地階や無窓居室およびその避難経路は内装制限を受けます。

用途地域で変わる!店舗の立地における法的制約

店舗を建設できる場所は、都市計画法で定められた「用途地域」によって厳しく制限されており、プロジェクトの初期段階で敷地の法的制約を確認することは、計画の前提となる非常に重要なプロセスです。

建築基準法では、店舗の種類や規模によって建設できる地域が異なります。

その他にも、風俗営業等の規制及び業務適正化等に関する法律(2条1項)(警察庁管轄)にかかわる営業の場合、建築基準法とは別に建設できる地域に制限がかかるため、各地方自治体の条例を事前に調べる必要があります。

これらの規制は、各地方自治体が条例で定めているため、全国一律ではありません。

敷地選定の検討においては、用途地域の確認だけでなく、計画地の自治体が定める関連条例を事前に調査し、許認可の担当部署と協議することが不可欠です 。

【ウッドリンクが解決】中大規模木造の課題を克服するソリューション

中大規模木造には多くのメリットがある一方、建築実務者の皆様にとっては「コスト管理が難しい」「大スパンの空間設計に制約がある」「耐震性や断熱性は本当に大丈夫か」といった懸念があるのも事実です。

これらの課題を解決するには、木材の特性を熟知し、設計から加工、施工までを一貫して最適化できる技術力とノウハウが不可欠です。

ウッドリンクは、北陸エリアでトップシェアを誇る木材プレカットメーカーとして、長年培ってきた木造建築の知見と最新技術を融合させ、非住宅建築特有の課題に対する具体的なソリューションを開発してきました。

本章では、コスト、工期、設計の自由度、そして建物の性能といった、実務者が直面する課題を、ウッドリンクがどのように解決するのかを、具体的なシステムと工法を通じてご紹介します。

低コスト・短納期を実現する非住宅木造システム「WOODCORE」とは

「コスト」と「工期」は、あらゆる建築プロジェクトにおける最重要課題です。

ウッドリンクが開発した非住宅木造システム「WOODCORE」は、この課題に対する明確な答えです 。

WOODCOREの最大の特徴は、一般に流通している木材を最大限に活用し、自社工場でプレカット加工を行う点にあります。

これにより、特殊な材料や加工に頼ることなく、安定した品質とコスト管理を実現できます。

鉄骨造と比較して、コスト削減と工期短縮が可能になります。

<関連ページ>

大空間と耐震性を両立する先進技術(トラス・ラーメン構造)

店舗や倉庫などでは、内部に柱のない広々とした大空間が求められます。

木造でこれを実現するには高度な構造技術が必要です。

ウッドリンクではトラス構造やラーメン構造を活用することで、耐震性を確保しながら大空間を実現できます。

これにより、内部の壁を最小限に抑え、将来のレイアウト変更にも柔軟に対応できる、自由度の高い空間設計が可能となります。

<関連ページ>

北陸の厳しい環境で培われた高性能「プレウォール工法」

建物の性能、特に断熱性や耐久性は、ランニングコストや利用者の快適性に直結する重要な要素です。

ウッドリンクの「プレウォール工法」は、もともと省エネ・耐震・耐積雪性能において極めて高い基準が求められる北陸の住宅向けに開発された高性能パネル工法です。

工場で断熱材を組み込んだ高精度な壁パネルを生産し、現場で組み立てることで、高い断熱・気密性能を確保できます。

これにより、年間を通じて快適な室内環境と、優れた空調効率を実現します。

また、工場生産による品質の安定化と、現場での施工期間短縮にも大きく貢献します。

この住宅で培われた圧倒的な性能を店舗に応用することで、ワンランク上の快適性と省エネ性能を提供します 。

<関連ページ>

まとめ

本記事では、中大規模木造における店舗をテーマに、法規の要点から実務上のチェックポイント、そして具体的な技術的ソリューションに至るまで、建築実務者の皆様にとって不可欠な情報を包括的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、中大規模木造建築は、以下の3つの側面から、現代の建築プロジェクトにおける極めて有力な選択肢であると言えます。

第一に、「事業性」です。

鉄骨造に比べて短い法定耐用年数(店舗の場合22年)は、減価償却による税務上のメリットをもたらし、事業の投資回収を早めます 。

また、ウッドリンクの「WOODCORE」システムのように、一般流通材の活用とプレカット技術の最適化により、鉄骨造比で大幅なコスト削減と工期短縮も可能です。

第二に、「社会性・環境性」です。

脱炭素社会の実現が世界的な潮流となる中、炭素を貯蔵する木材の利用は、企業のESG経営やSDGsへの取り組みを具体的に示すものです。

木造の店舗は、それ自体が企業の環境に対する姿勢を物語るシンボルとなり、ブランドイメージの向上や、環境意識の高い顧客・テナントからの支持獲得につながります。

第三に、「設計・性能の可能性」です。

かつての木造のイメージとは異なり、現代の木構造技術は、ラーメン構造やトラス構造を駆使することで、大スパンの無柱空間を創出できます。

さらに、北陸の厳しい気候で培われた「プレウォール工法」は、優れた断熱・耐久性能を提供し、利用者の快適性と建物の長寿命化に貢献します 。

もちろん、中大規模木造のプロジェクトを推進する上では、特殊建築物としての厳しい防耐火規定や内装制限、自治体ごとに異なる立地制限など、乗り越えるべき法規上のハードルが存在します。

しかし、これらの課題は、プロジェクトの初期段階からの適切な計画、そして経験豊富な専門家のサポートがあれば、決して乗り越えられないものではありません。

私たちウッドリンクは、単なる木材供給メーカーではありません。

北陸エリアで多くのパートナー企業様と連携し、構造設計から木材の選定・加工、最適な工法の提案まで、プロジェクト全体をサポートする「木造化のプロフェッショナル集団」です。

「クライアントから木造化の相談を受けたが、何から手をつければいいかわからない」

「この敷地条件と予算で、本当に木造は可能なのか?」

「法規をクリアしながら、理想のデザインを実現するための構造計画を相談したい」

もし、皆様がこのような課題に直面しているのであれば、ぜひ一度、私たちウッドリンクにご相談ください。

中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

ウッドリンクは中大規模木造の頼れるパートナー

ウッドリンクを一言で言えば、「木造建築の構造体メーカー」です。

ウッドリンクでは阪神大震災を機に構造体の独自開発をスタートし、耐震性と断熱性に優れた高品質軸組パネル「プレウォール工法」を開発しました。

現場加工ではなく、プレカットと呼ばれる工場加工を行うことで、品質の安定した高精度な構造体を提供することができます。

降雪地帯で湿度の高い、北陸の気候に適した「プレウォール工法」。

その高い信頼性が支持され、ウッドリンクは構造体メーカーとして北陸No.1シェアの実績があり、倉庫や店舗、高齢者施設などの非住宅の用途にも多くの実績があります。