中大規模木造で倉庫を計画するための法規・事例ガイド

近年、カーボンニュートラルや国内の林業資源の活用といった持続可能性への要請を背景に、非住宅建築分野、特に施設における木材利用の機運が著しく高まっています 。

鉄骨造が主流であった倉庫の領域においても、木造化は新たな選択肢として注目を集めています 。

しかし、この環境配慮型の潮流とは裏腹に、木造による倉庫の計画は、法的な規制を遵守しながら、的確な設計・施工が求められます。

中大規模木造の倉庫の実現には、構造や防火・耐火を規定する建築基準法を総合的に理解し、計画に反映させることが不可欠です。

本記事では、法律が木造の倉庫に課す具体的な要求事項を体系的に解説し、さらに、大規模木造の倉庫事例についても詳述します。

<特記事項>

法律や条例等は常に改正されていきますし、その解釈や運用については該当の行政窓口や指定検査確認機関等により異なりますので、本記事の内容は「記事掲載時の一般的な考え方」であることのご理解、ご了承をお願いします。

建築実務者の皆様においては、常に最新の法規等の情報をチェックしつつ、該当の行政窓口や指定検査確認機関等によく内容を確認をしてから設計や施工を進めていただくようお願い申し上げます。

このコラムでわかること

- 木造の倉庫の分類と適用範囲

- 木造の倉庫の規模に応じた耐火要求

- 木造の倉庫における防火区画

- 防火地域・準防火地域・22条地域における木造倉庫の建築条件

- 22条地域:屋根・外壁に求められる防火性能

- 準防火地域:規模に応じた耐火建築物・準耐火建築物の要求

- 防火地域:原則、耐火建築物となる最も厳しい規制

- 木造の倉庫における内装制限

- 木造の倉庫における用途地域による立地制限

- 倉庫を木造で建てるメリット

- メリット1:発注者にとってプラス面が多い

- メリット2:建設コストが安い

- メリット3:工期が短い

- ウッドリンクの倉庫・工場の事例1

- ウッドリンクの倉庫・工場の事例2

- まとめ

- 中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

木造の倉庫の分類と適用範囲

倉庫の計画にあたっては、まず倉庫の運営形態を明確にする必要があります。

<営業用倉庫>

営業用倉庫とは、文字通り営業目的で使用する倉庫のことであり、一般的には倉庫業などで使用する倉庫が該当します。営業用倉庫は建築基準法において、「特殊建築物」に該当します。特殊建築物に該当することから、防火に関する規定が設けられることに加え、住居系の地域などでは建築することができません。

<自家用倉庫>

自家用倉庫は自社の在庫や荷物などを保管するために使用する倉庫のことをいいます。建築基準法では、倉庫はその用途(営業用か自家用か)に関わらず、一律で「特殊建築物」として定義されています 。

一方で、ごく小規模な構造物、例えば床面積が2m2以下で高さが2.3m以下の物置などは「小規模倉庫」として扱われ、本記事で詳述する大規模建築物向けの規制の適用外となる場合があります。

ただし、この判断は特定行政庁の見解に依存するため、計画地の自治体への事前確認が不可欠です 。

木造の倉庫の規模に応じた耐火要求

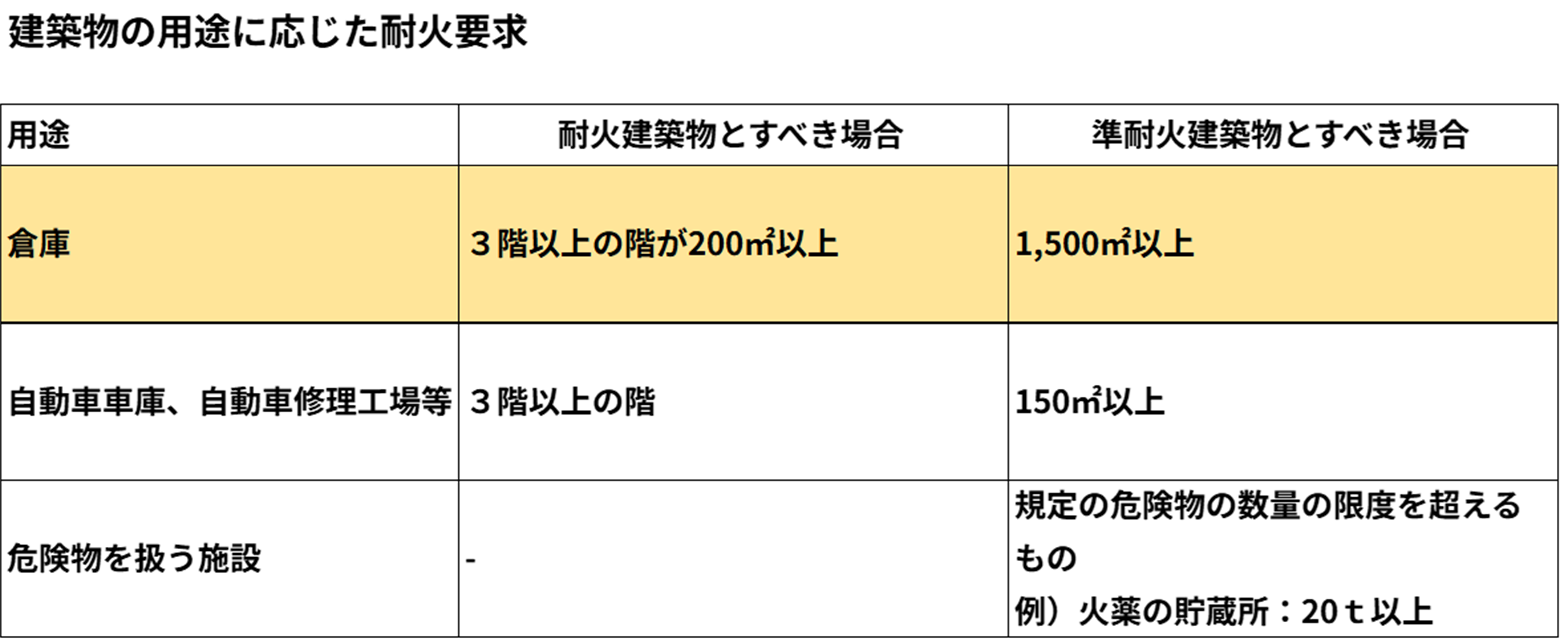

建築基準法では、建築物の用途ごとに、その規模や階数等によって、耐火建築物や準耐火建築物とすることを義務付けており、倉庫など火災荷重の大きな用途や、危険物を扱う施設については、上表のとおり、防火上の構造制限が課されています。

建築基準法では、建物の規模(床面積、高さ、階数)が大きくなるにつれて、火災に対する構造躯体の性能を段階的に引き上げることが求められています。

木造の倉庫に適用される主要な規模の閾値と、それに伴う構造種別の要求は以下の通りです。

・床面積の合計が1,500m2を超える場合:準耐火建築物としなければなりません。

・3階以上の階で、その階の床面積が200m2を超える場合:耐火建築物としなければなりません 。

・延べ面積が3,000m2を超える場合:原則として耐火建築物とする必要があります。ただし、国土交通大臣の認定を受けた高度な区画手法を用いることで、耐火建築物以外の構造も可能となる場合があります 。

・高さが13mまたは軒の高さが9mを超える場合:この規模に達した時点で、建物は耐火建築物であることが義務付けられます 。これは、事務所などの非特殊建築物に適用される高さ 16mという基準よりも格段に厳しい規定であり、倉庫という用途の火災リスクが法的に重く見なされていることを示しています 。

一般的に木造で、準耐火建築物・耐火建築物とする場合、内装に一定のコストが掛かるため、トータルの費用は鉄骨造の方が有利になるケースが多いと言えます。

つまり、建物の規模が1,500㎡以下であるかどうかが木造にすべきかを判断する一つの目安になります。

木造の倉庫における防火区画

大規模な建築物では、火災が発生した際にその拡大を一定範囲に食い止め、建物全体の焼損や倒壊を防ぐために、耐火性能を持つ壁や床で建物を区画化すること(防火区画)が義務付けられています。

これは建築基準法に定められた重要な規定です。

準耐火建築物として計画される倉庫の場合、一般的に500m2から1,500m2ごとに防火区画を設けなければなりません。

しかし、ここで建築基準法と消防法の間に存在する重要な相互作用が浮上します。

消防法に基づきスプリンクラー設備を設置した場合、建築基準法上のこの区画面積の上限を2倍(例えば 1,500m2から3,000m2へ)に緩和することが認められるのです 。

スプリンクラーを導入することで、この防火壁を不要とし、機能性の高い大空間を実現できるのです。

これは、二つの法律を個別に遵守するだけでなく、両者の関係性を利用して最適な設計解を導き出す「統合的アプローチ」の重要性を示す典型例です。

なお、防火区画を貫通するコンベアや出入口などの開口部には、連動して閉鎖する特定防火設備(防火シャッターや防火戸)を設置することが義務付けられています 。

防火地域・準防火地域・22条地域における木造倉庫の建築条件

これまで解説してきた建築基準法の規制に加え、中大規模木造における倉庫の計画では、建設予定地がどの防火上の地域なのかという点が、建物の仕様を大きく左右する決定的な要因となります。

日本国内の市街地は、火災リスクに応じて「防火地域」「準防火地域」「22条地域」のいずれかに指定されており、それぞれで求められる建物の防火性能が大きく異なります 。

特に、建物が密集する都市部や幹線道路沿いは、より厳しい規制が課される防火地域や準防火地域に指定されることが多く 、木造で建築する際には、これらの地域ごとの要求を正確に理解し、設計に反映させなければなりません。

この地域指定は、使用できる建材から構造、そして最終的な建築コストに至るまで、プロジェクトのあらゆる側面に影響を及ぼします。

ここでは、これら3つの地域ごとに、木造倉庫を建てる際に遵守すべき具体的な防火上の条件を詳しく解説します。

22条地域:屋根・外壁に求められる防火性能

「22条地域」とは、防火地域や準防火地域以外の市街地において、火災の延焼防止を目的として特定行政庁が指定する区域です 。

木造の建築物が比較的多い地域が対象となることが多く、比較的緩やかな規制が特徴ですが、木造倉庫を建てる際には遵守すべき重要な規定があります。

最も大きなポイントは、屋根と外壁に関する防火措置です。

まず、屋根は、周囲の建物で発生した火災からの飛び火による延焼を防ぐため、不燃材料で造るか、または葺くことが義務付けられています 。

次に、外壁のうち、隣地境界線や道路中心線から一定の距離内にある「延焼のおそれのある部分」については、準防火性能を備えた構造としなければなりません 。

これらの規制は、市街地における木造建築物の火災安全性を最低限確保するためのものであり、計画地の指定状況を必ず確認し、適切な材料と構造を選定することが求められます。

準防火地域:規模に応じた耐火建築物・準耐火建築物の要求

「準防火地域」は、防火地域の周辺に指定されることが多く、22条地域よりも一段階厳しい防火性能が求められるエリアです 。

この地域で木造倉庫を建てる場合、建物の規模(階数と延べ面積)によって、要求される構造が大きく異なります。

具体的には、地階を除く階数が4階以上、または延べ面積が1,500㎡を超える大規模な倉庫は、原則として「耐火建築物」としなければなりません 。

延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の場合は、「耐火建築物」または「準耐火建築物」とすることが求められます 。

比較的小規模な、地階を除く階数が3階建て以下で延べ面積が500㎡以下の木造倉庫であれば、耐火・準耐火建築物以外の仕様も可能ですが、その場合でも外壁や軒裏など延焼のおそれのある部分には一定の防火措置が必要です 。

このように、準防火地域では建物の規模が一定の閾値を超えるごとに要求性能がステップアップするため、事業計画と照らし合わせながら、コストと機能性のバランスが取れた最適な規模と構造仕様を慎重に検討することが重要です。

防火地域:原則、耐火建築物となる最も厳しい規制

「防火地域」は、駅周辺の商業地や幹線道路沿いなど、建物が密集し火災リスクが最も高いと判断されるエリアに指定されます 。

そのため、建築物には最も厳しい防火性能が要求され、木造倉庫の計画にとっては大きな挑戦となります。

防火地域内では、原則としてすべての建築物を「耐火建築物」としなければなりません 。

例外として、階数が2以下で延べ面積が100㎡以下の建築物であれば「準耐火建築物」とすることも可能ですが、中大規模の倉庫ではこの例外規定の適用は困難です 。

かつては防火地域での木造建築は事実上不可能に近いとされていましたが、近年の技術開発や法改正により、木材を使いながら耐火建築物の基準を満たす「木造耐火建築物」の建設が可能になりました 。

ただし、主要構造部を耐火性能のある被覆材で覆うなど、高度な設計と技術が求められます。

防火地域で木造倉庫を実現するには、コスト面も含め、木造耐火建築に関する深い知見を持つ専門家との連携が不可欠です。

木造の倉庫における内装制限

内装制限は、火災発生初期の延焼速度を抑制し、フラッシュオーバー(室内の可燃物が一斉に燃え出す現象)の発生を遅らせることで、在館者が安全に避難する時間を確保することを目的としています 。

この規制は、壁(床面からの高さが1.2mを超える部分)および天井の内装仕上げ材に適用されます 。

床や壁の腰壁部分は一般的に対象外です。

規制対象となる部分には、 不燃材料または準不燃材料の使用が義務付けられます。

具体的には、せっこうボード、金属板などがこれに該当します 。

この規定は、木材の温かみのある質感を内装デザインに活かしたい場合に大きな制約となります。

規制対象部分に無垢の木材を「あらわし」で使用することは原則として認められず、使用するには不燃薬剤を注入した認定不燃木材など、特殊な材料を選択する必要があります。

木造の倉庫における用途地域による立地制限

倉庫は都市計画法に定められた用途地域によって、建設できる場所が制限されます。

<建設可能な地域>

・一般的に、準工業地域、工業地域、工業専用地域での建設が認められています 。

<建設が制限・禁止される地域>

・第一種低層住居専用地域などの住居系の用途地域では、原則として建設が禁止されています 。

・商業地域や準住居地域など一部の地域では建設が可能な場合もありますが、その場合も厳しい規模の制限が課されることが一般的です 。

用途制限は各自治体の都市計画に基づくため、事前に役所へ確認することが不可欠です。

また、農業用倉庫や流通業向け倉庫など、用途の性格によっても解釈が分かれる場合があります。

そのため、計画段階で行政との協議を進め、地域に合った倉庫の計画を立てることが重要です。

倉庫を木造で建てるメリット

倉庫を木造で建てるメリットは主に下記です。

メリット1:発注者にとってプラス面が多い

木造は減価償却期間が鉄骨造より短く設定(鉄骨造38年、木造15年)されており、建物を所有する事業者にとっては、年間の経費をより多く計上することができ、節税効果を得ることも可能です。

倉庫ではライフサイクルコストが特に重要であり、計画から解体工事までをトータルで考える必要があります。

減価償却期間の短さや解体時のコスト等を考慮した結果、鉄骨造より木造のほうがコストダウンができるということで、木造が選択される場合もあります。

一方で、耐用年数はあくまで税法上で定められた年数でもあり、現代の木造建築ではメンテナンスを適切に行うことで更に長期に使用することも可能です。

メリット2:建設コストが安い

木造は、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の構造より建設コストが安く、事業者もしくはテナント契約者の双方にコストメリットが働く可能性もあります。

木造で使用する一般流通材の木材、建材は、戸建住宅市場で大量に流通しているため、相場の変動が少なく、価格が安定していることが特徴です。

基礎の断面寸法が鉄骨造と比較してとても小さいことから、基礎工事の材料費、施工費、残土処分費なども大幅に軽減でき、建物重量がとても軽くなることから、地盤改良コストも抑えることができます。

設計に関しては、木造のモジュールを意識した設計とすることで、材料の歩留まりがよくなり、施工手間が軽減されることで、結果として建設コストが安くなります。

より長いスパンで考えると、建物の解体が比較的容易であり、解体工事費が安いことも木造の長所といえます。

メリット3:工期が短い

木造は鉄骨造や鉄筋コンクリート造と比較して、工期の短縮が図れることも利点です。

木造の場合、プレカットされた規格部材を現場で組み上げる施工なので、スムーズな作業・進行に貢献し、短期間での完成を実現できます。

木造で使用する一般流通材の木材、建材は、戸建住宅市場で大量に流通しているため、納期があまりかからないことが特徴です。

構造材に部分的に特注材がある場合でも、早めに発注することで工期に大きく影響することはありません。

施工に関しては、木造は鉄骨造ほど建設職人を手配することは困難ではありません。

建物規模や工期に応じて大工さんや職人さんを手配することが可能となり、鉄骨造と比較して工期を短縮できます。

<関連ページ>

ウッドリンクの倉庫・工場の事例1

4mの高さがある加工機を使うことを前提に建てられた木工所です。

梁間方向に耐震要素が少ないので梁間方向には高耐力ブレース構造とし、桁行方向はコストを考慮し在来耐力壁として計画した建物です。

中間柱を用いることで11.7mの大空間を実現しています。

<関連ページ>

ウッドリンクの倉庫・工場の事例2

階高が6mあり大きな平屋として扱うため、耐力壁の面材化が必須であり、プレウォール工法による面材耐力と、中間にキャットウォークを設ける事で実現させました。

プレウォール工法を採用いただいたことで面材の現場施工手間の削減になり、大工さんからは好評でした。

トラス工法により最大スパン11mを確保でき、木材あらわしもポイントとなっています。

<関連ページ>

まとめ

本記事では、建築実務者の皆様が中大規模木造で倉庫を計画する際に直面する「法規」「実務」「事例」について、網羅的に解説してまいりました。

まず、計画の出発点となる法規において、倉庫が「特殊建築物」に指定されていることの重要性を確認しました。

建築基準法に基づく厳しい耐火性能や防火区画、内装制限が課せられ、さらに消防法による各種消防設備の設置が義務付けられます。

これらの複雑な規制を個別に捉えるのではなく、スプリンクラー設置による防火区画の緩和のように、法律を横断的に理解し、戦略的に設計に落とし込むことが、コストと機能性を両立させる鍵となります。

そして、これらの課題を乗り越えた具体的な事例として、ウッドリンクが手掛けた木造倉庫をご紹介しました。

大空間、多雪地域への対応、そして工期短縮とコストダウンの両立。

これらの事例は、適切な技術とノウハウがあれば、木造が鉄骨造に勝るとも劣らないパフォーマンスを発揮できることを証明しています。

しかし、これらの高度な要求に応える中大規模木造の倉庫を、設計事務所や建設会社の皆様だけで完遂するのは容易ではありません。

法規の解釈から、特殊な構造計算、最適な部材の調達、そして精度の高い加工まで、プロジェクトには多くのハードルが存在します。

私たちウッドリンクは、そのような皆様の「頼れるパートナー」です。

私たちは単に木材を供給するだけのメーカーではありません。

「木造建築物の構造体メーカー」として、プロジェクトの構想段階から深く関与し、専門的な知見を提供します 。

私たちが提供する木造建築システム「WOODCORE」は、意匠計画を最大限に尊重しながら、コストを抑えた合理的な構造計画を提案します。

独自開発の「プレウォール工法」は、高耐震・高断熱という優れた性能で建物の付加価値を高めます 。

そして、最新のCAD/CAMシステムを駆使した高精度なプレカット工場は、複雑な加工を可能にし、現場でのスムーズな施工と工期短縮を実現します 。

設計から構造計算、プレカット、そして施工のサポートまで、ワンストップでサービスを提供できる体制 。それが、ウッドリンク最大の強みです。

中大規模木造の倉庫は、脱炭素社会への貢献という時代の要請に応え、施主に新たな価値を提供する、可能性に満ちた建築です。

その挑戦には、信頼できる専門家のサポートが不可欠です。

もし、皆様が木造倉庫の計画において少しでも課題や疑問を感じたら、ぜひ一度ウッドリンクにご相談ください。

木構造のプロフェッショナルとして、皆様のプロジェクトを成功へと導く最適なソリューションをご提案いたします。

中大規模木造にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

ウッドリンクは中大規模木造の頼れるパートナー

ウッドリンクを一言で言えば、「木造建築の構造体メーカー」です。

ウッドリンクでは阪神大震災を機に構造体の独自開発をスタートし、耐震性と断熱性に優れた高品質軸組パネル「プレウォール工法」を開発しました。

現場加工ではなく、プレカットと呼ばれる工場加工を行うことで、品質の安定した高精度な構造体を提供することができます。

降雪地帯で湿度の高い、北陸の気候に適した「プレウォール工法」。

その高い信頼性が支持され、ウッドリンクは構造体メーカーとして北陸No.1シェアの実績があり、倉庫や店舗、高齢者施設などの非住宅の用途にも多くの実績があります。